.png?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fmmlj866mkczp%2F2Pi7OBwY99NgSGl6vES3r4%2Fa4f19a8fa6dff548c94d1cf156303a75%2Fielts-reading__1_.png&a=w%3D750%26h%3D563%26fm%3Dpng%26q%3D75&cd=2023-03-20T02%3A32%3A43.053Z)

IELTS Reading(リーディング)を攻略する5対策|長文を解くコツ

海外大学院の出願要件から、交換留学の応募要項、語学学校でのレベル分けまで、世界中で広く利用されているIELTS(アカデミック)。今回は、そのIELTSの4つのセクション(Reading・Listening・Speaking・Writing)の中のReadingについて説明しています。IELTS Readingの概要に加えてその問題例、対策方法をご紹介していますのでぜひ最後まで読んでみてください。

IELTS|Readingの概要

IELTSには4つのセクション「Reading・Listening・Speaking・Writing」があります。Readingはその4つのセクションの中で一番、自分1人でも勉強をしやすいと言われています。まずはその全体像をみてみましょう。なお、ここで紹介しているReadingとはIELTSのアカデミックでのReadingです。ジェネラルトレーニングのReadingとは内容が違ってきますのでご注意ください。

IELTS Readingの構成

IELTS Readingでは2ページほどの長文を3つ読みます。時間は全体で60分ですが、一般的に長文は後半になるほど難しいと言われており、そのため3つの長文を20分ずつ配分するよりは15分・20分・25分と配分するなど、工夫が必要です。

IELTS Readingの文章って難しい?

IELTS(アカデミック)のReadingでは、学術的な文章や歴史に関する文章、または何かしらの研究についての文章が使われることが多いです。なので一つの文章に多数の研究者の名前や理論・実験が出てきたり、年代別の研究・見解について書かれていることが多いです。

IELTS Reading長文問題の種類

全体としては、IELTS Readingでは時間が限られているため、全文章を読もうとせず、質問を見てからその後該当の箇所だけを見つけてそこをしっかり読む練習をしましょう。(ただし例外的な問題もありますので下記で確認してください)

また、質問は基本的に文章の流れと同じ順番で出題されているため、文章を上から順番に読んで答えていくことが可能です。

それでは具体的にどんな問いがあるのかいくつか見ていきましょう。それぞれの問いのパターンによって注意すべきことは変わってきます。

単純な問い(短時間で答えられる問い)

これは一般的な英語を学習してきた人なら慣れ親しんできた英語の問題形式だと思います。

例)

What has been found in some 〇〇 products?

Where can you find the 〇〇?

What is the ~~~ which is ~~in 1989?

該当する文章の場所さえ分かれば短時間で答えられるような問題です。ただし、このタイプの問いでは、文中と同じことを表していたとしても、文中の表現とは別の表現に言い換えられていることが多いので注意が必要です。日頃からSynonym(同義語)、Paraphrase(言い換え)を意識的に学ぶようにしましょう。

「NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER.(3字以内の文字 / 3字以内の文字+1つの数字 / 一つの数字。この3パターン全てありえる)」のように回答する単語数に制限がある問題の場合、しっかりとその制限に合わせた形で単語を抜き出しましょう。答えを修飾している形容詞なのか、それとも答えなのか、しっかりと見極めて抜き出せるよう、日々の語彙練習も欠かせないです。

複数の選択肢から選ぶ問題

このタイプでは、「4つの問いから1つを選ぶ・5つの問いから2つを選ぶ・6つの問いから3つを選ぶ」の3パターンの問題があります。問いに答えるものと、後の文章で続くのに適当なものを選ぶものとがあります。

例)問いに答えるもの

Which one of the following increased in the United States after 1987?

A use of 〇〇

B lack of ~~

C ~~ incomes

D 〇〇 usage

例)後の文章で続くのに適当なものを選ぶもの

Research completed in 1989 found that in the UK the ~~

A was almost ~~.

B reduced ~~ for 〇〇.

C was ~~ and 〇〇.

D could be ~~~.

選択肢から選ぶ問題は、大体3つくらいあり得そうなものがあり、もう一度該当する部分を文中で探して読む必要があります。注意すべきなのは、間違っている選択肢であるにも関わらず、文中と全く同じキーワードを何個も含んでいるものです。単語だけではなく文脈もしっかりと読み取って、惑わされないようにしましょう。

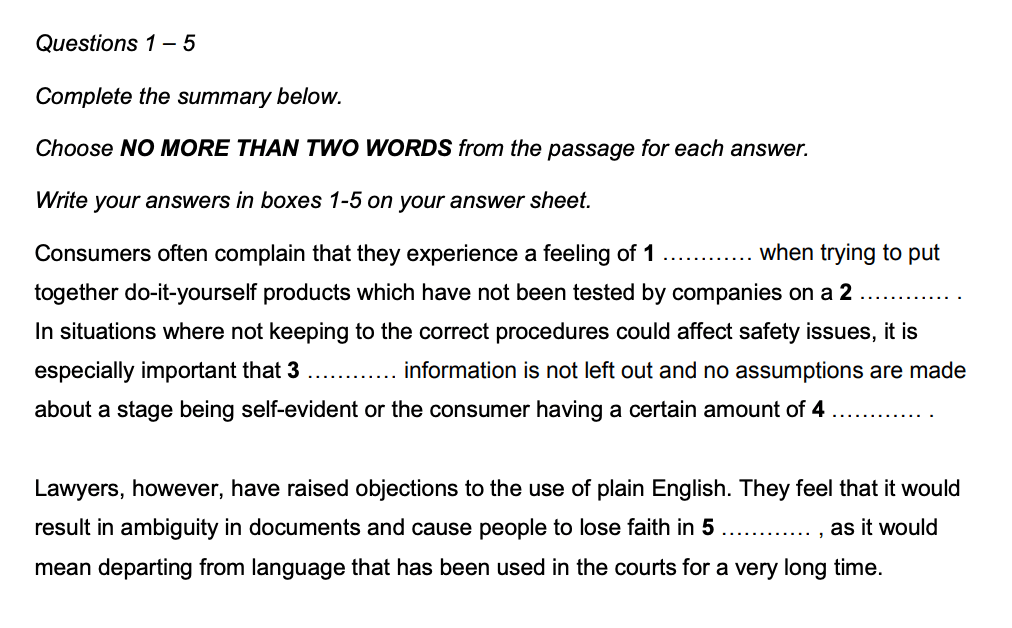

単語穴埋め(一部まとめ)問題

これは文中のある段落やある内容だけをまとめた文章の穴埋めをしていく問題になります。直接その単語を書く場合と、単語の選択肢から選ぶ場合とがあります。該当箇所さえ見つけられたら比較的すぐに答えられる問題です。

ポイントは、「何文字が求められているのか」をしっかり守って、その答えに入るだろう品詞(形容詞・名詞・動詞etc)を推測して探すことです。このタイプの問題は図を使ったものもあります。

(資料: ielts.org reading samples )

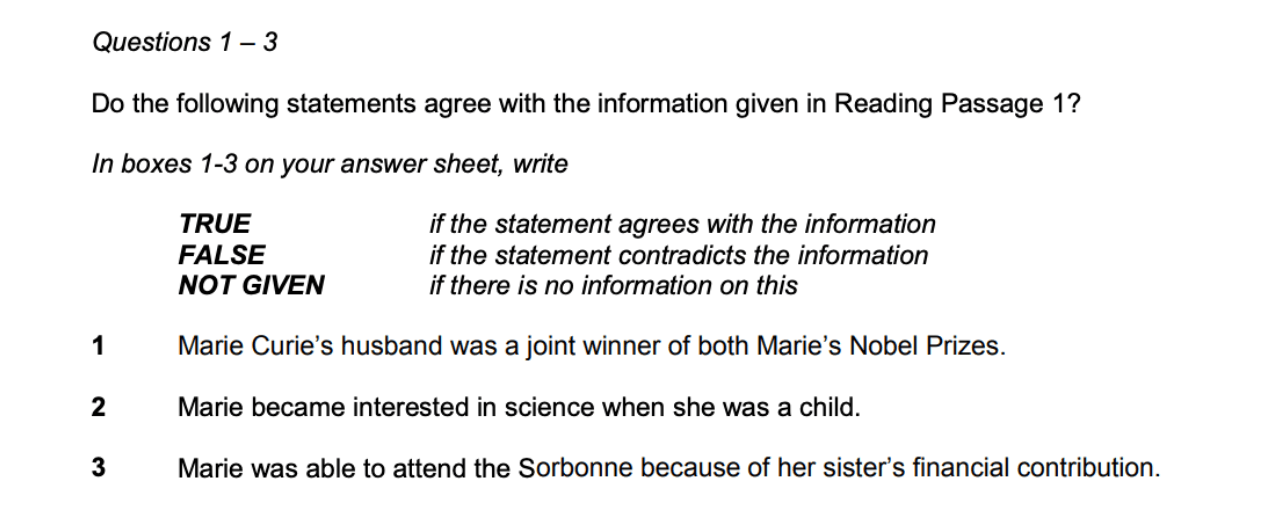

TRUE/FALSE/NOT GIVEN問題

これは日本語で言うと「一致・不一致・言及されていない」になります。文中のものと内容が一致しているかどうかを見るにあたって、悩ましいのがNOT GIVEN(言及されていない)です。文を読んだ印象だけで答えようとすると、文中に書かれていないのに文の延長線上であり得そうだと思ってTRUEにしてしまう場合があ�ります。

あくまで文中に書かれておらずTRUEなのかFALSEなのか言い切れないもの・知るすべのないものはNOT GIVENです。内容が本文に「近い」からとTRUEにすることはできません。「完全に一致か(TRUE)、そうではないか(FALSE)」です。

また問題のキーワードにばかり目が行きがちですが、問題文の全体の文脈もしっかりと認識するようにしましょう。

(資料: ielts.org reading samples )

段落の題名をマッチングする問題

初めに問題にざっと目を通した時、この問題を見たら、まずはこの問題から手をつけるといいでしょう。この問題を終えると各段落のイメージがついて他の問題も解きやすくなるからです。

この問題を解いている最中には段落全てを読もうとせず、段落の初めの1.2文と最後の文をざっと読んで中心の意味を把握するだけでいいです。IELTSの他の問題では「問題文を読む→本文で該当箇所をしっかり読む」の順番が好ましいですが、この問題の場合はその逆で「まずは本文の各段落のコアイメージを持ってから問題文を見ましょう。そうすることでキーワードに固執せず、全体像を探すことに集中できます。

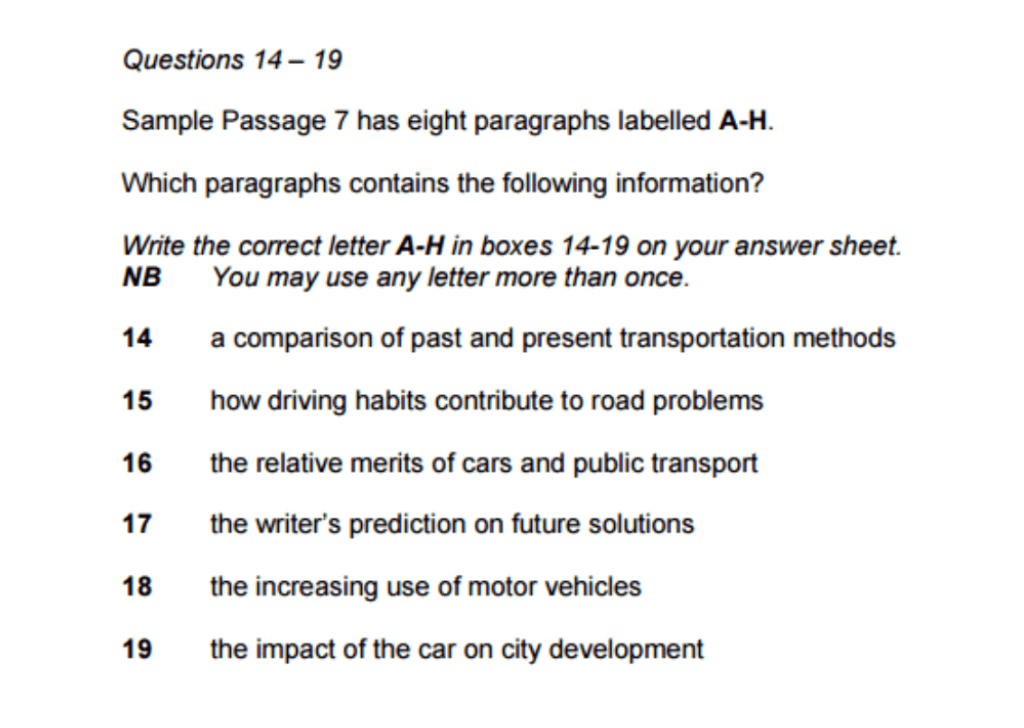

段落内容をマッチングする問題

この問題が一番時間がかかる傾向にあります。上記の「段落の題名マッチング問題」では段落の前後を中心に読み、細かい単語よりも各段落の概要をおおざっぱに抑えたらよかったのに対し、この「段落内容マッチング問題」では詳細にも注意を向けなけ��ればならず、また、段落の中心的な内容以外も問題文になるからです。

なので、基本的に段落全体に目を通す必要が出てきます。この問題は最後に解きましょう。全ての他の問題が終わって文章をある程度読んで内容も把握できたタイミングでSkim(飛ばし読み)するのが好ましいからです。

「名前」「場所」「年号」をキーワードに探しましょう。ただしSynonym(同義語)にも気をつけましょう。(50%がa halfになったりします)

(資料: ielts.org reading samples )

IELTS Reading問題文に関する注意点とポイント

上記「問題の種類」の各項目でもお伝えしてきた注意点を、ここでIELTS Reading全体の注意点と合わせてまとめて再確認しましょう。

ポイント

回答でスペルミスをしていないか確認する(ペーパー形式で受ける方は特に)

わからない問題があったら飛ばして後で答える

Synonym(同義語)、Paraphrase(言い換え)に注意

文字数制限に注意

「完全に」一致のTRUE、そうではないFALSE、言及されていないNOT GIVEN

「段落の題名マッチング問題」があればそれから解く/概要を掴む

「段落内容マッチング問題」があればそれは最後に解く/skimmingをして全てに目を通す

IELTS Readingを攻略する5対策

時間管理 / 難しい問題に時間をかけない

IELTS Readingテストで�はどの問題も同じ点数が配分されています。なので、時間がかかりそうなものは飛ばして後で解き、できるだけ多くの問題を解くことを最優先してください。

問題文をしっかり読む

問題文をしっかり読むことは、本文を読むことと同じくらい大切です。何が書かれていて何が言い換えられているのか、じっくり見ましょう。

全部読もうとしない・全部理解しようとしない

全部読もうとすると時間がなくなります。求められている箇所を読み、求められていることを理解すればそれで十分に回答できます。

語彙のテストであるという認識を持って準備する

どれだけ文脈で理解できるといっても、やはり時間との戦いの中で語彙力はとても大きな力を発揮します。IELTSテストの全ての単語を知る必要はありませんが、過去問などで出てきた知らない単語はしっかり確認し、できればSynonym(同義語)も同時に覚えてしまいましょう。

筆者のReading勉強法

実際に筆者がIELTSを受けてReading7.5を取得した際に、一番効果を感じた勉強法です。

公式問題集を解きまくる

Cambridge大学が出している公式問題集を解きましょう。この本が一番信用できる教材です。日本語での解説本や、日本語での公式問題集など多数ありますが、それらに掲載されている文章よりもこのCambridge大学の公式問題集に掲載されている文章の方が難しく、練習になります。この文章で時間内�に解けるようになれば、本番のIELTSでは少し時間の余裕ができるとすら感じます。まずはこの問題集を解きましょう!

本番よりも短い時間に慣れる

15分・20分・25分で文章を読む練習をしつつ、時々、それよりも各文章で2.3分短く解く練習もしてみましょう。きつい練習に慣れておくと、本番でも余裕が生まれます。

毎回読んだ文章の精読をする

問題集を時間を測って解いた後は、答え合わせと間違いの直しをし、その後に必ず本文の精読を行いましょう。SVO、言い換え表現(Paraphrase)、知らない単語など、全てチェックをし、書き込みましょう。コピーをして書くのもいいですが、個人的に筆者は、直接ペンで色を分けながら文章解読・精読するのがいいと思っています。問題集を後から参考書のように利用することもできますし、またそのページが増えていくことはモチベーションにも繋がるからです。

この精読を繰り返していると、そのうち同じ単語・同じ表現・言い換えのパターンなどに気づいてくるはずです。そうなったらもうこちらのもの。読むスピードも理解の正確さも格段に上がっていきます。

毎日何かしらの英文(長文)を読む

IELTSの問題集を解く練習をしながら、日々他の英文にも沢山触れるようにしましょう。ニュースをインスタグラムのBBCアカウントで読んだり、電車で洋書を読んだりしてとにかく英文に触れる時間を増やし、脳の英語への反応速度を早めていきましょう。

IELTS Readingは一番点数を伸ばしやすい!

今回は IELTS Reading の内容、勉強法についてご紹介しました。1人で勉強することができ、また日本人とも相性がいいReading。IELTSの中で一番効果が早く出やすく、また伸ばしやすいセクションだと思います。ご紹介した勉強法・解き方からぜひご自身に一番あったものを使って、ぜひスコアを上げていってください。

IELTSの他のセクション、IELTS自体の概要についても知りたい方はこちら

.jpg?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fmmlj866mkczp%2Fqmuwxnfsnz6ROJqVbd3Tc%2Fdcc82bccc8511a021839390b36a264f1%2Fielts-info__1_.jpg&a=w%3D750%26h%3D563%26fm%3Djpg%26q%3D75&cd=2022-08-15T08%3A57%3A12.122Z)